Особенности декламационной манеры Андрея Белого и исследования звучащей поэтической речи С. Бернштейна

1

Выразительность и значимость фонетической и просодической стороны языка реализуются в стихе независимо от того, произносится он или нет; напротив, произношение вполне способно нарочно скрадывать эту производимую стихом актуализацию языковой формы. По замечанию Б. Эйхенбаума, в противовес распространенной к началу XX века «актерской», ролевой модели, тяготевшей к тому, чтобы нивелировать разницу между стихотворным и прозаическим текстом, используя оба лишь как средство для выражения характера в определенной драматической ситуации, авторское чтение декадентов и символистов акцентировало именно звуковую и ритмическую сторону стиха, сбиваясь на однообразный напев (как забытое к тому времени исполнение эпоса народными сказителями) [Эйхенбаум 1969: 515]. Чтение Белого, особенно в начальный период, не было исключением.

Основоположник исследований, посвященных авторской манере декламации, С. Бернштейн указывал на специфические особенности поэтического чтения Белого, которое порой звучало то «декламационным шепотом», а то и «проповедническим пафосом» [Бернштейн 1927а: 38, 44]. Выполненные Бернштейном в 1920–1921 годах фонографические записи живого чтения являются важным и единственным сохранившимся свидетельством речи и голоса поэта. Опираясь на исследования Бернштейна, а также привлекая воспоминания современников, мы хотели бы предложить читателю некоторые результаты наших наблюдений над эволюцией декламационной манеры Белого на протяжении нескольких десятилетий. Мы полагаем, что обращение к исследованиям Бернштейна на современном этапе позволяет обосновать качественно новый подход к изучению ритмометрической составляющей стиха с опорой на индивидуальные особенности декламационной манеры поэтов различных школ и литературных направлений.

В символистском кругу стихи читались вслух не только на организованных публичных мероприятиях. Скорее эти мероприятия были продолжением практики постоянного чтения стихов, особенно недавно написанных, близким, друзьям или единомышленникам. Например, по воспоминаниям В. Ходасевича, он был первым слушателем поэмы «Первое свидание», «лучшего из написанного Белым» [Ходасевич 1995: 66], и в самое ближайшее время поэма была прочитана в Вольфиле [Гаген-Торн 1994: 32]. Марина Цветаева вспоминает, что Белый читал ей вслух только что написанные стихи из сборника «После разлуки» во время ее визита к нему в Цоссен [Цветаева 1995: 267]; читал он их и в берлинских кафе вместе со стихами из «Звезды» [Гуль 1995: 285–287]). Впрочем, друзьям нередко читались и не вполне законченные вещи [Андреев 1995: 296–297]; скажем, во время переработки «Золота в лазури» в «Зовы времен» чтение вслух для К. Бугаевой означало что-то вроде утверждения рабочей редакции1. Поэтому, даже не пытаясь перечислить известные нам случаи публичной декламации Белым своих стихов, мы остановимся на свидетельствах, содержащих информацию относительно особенностей его манеры и приемов чтения.

О чтении Белым вслух стихов первого периода творчества – сборника «Золото в лазури» – мы практически не встречаем свидетельств современников, разве что М. Морозова вспоминает его характерную «декадентскую» манеру декламации, которую она услышала летом 1905 года:

Борис Николаевич нам читал свои стихи, и его чтение, для всех непривычное, нараспев, почти напоминающее цыганское пение ритмом и даже напевом, вызвало у многих взрыв смеха. Меня это очень смутило, но он сам рассмеялся и очень просто сказал: «Я к этому привык, пожалуйста, не смущайтесь, очень многим мое чтение кажется смешным!» [Морозова 1995: 34]

Ритмическое и мелодическое однообразие «декадентской» манеры чтения веселило слушателей, но при этом нередко действовало на них завораживающе. «Остранение» бытовой ситуации могло усиливаться и непривычными мизансценами:

Борис Николаевич любил – когда очень развеселится – лежать на ковре и читать свои стихи. Часто при этом присутствовал Эмилий Карлович Метнер, который мне как-то писал об этой привычке Бориса Николаевича: «Бугаев, вероятно, ведет свой род от черемисского шамана. Сидя со мной на полу (после прогулки с Вами в Новодевичий монастырь), попивая чай, он вошел в транс» [Морозова 1995: 38].

Возможно, тогда же, летом 1905 года, в имении Морозовой звучали и стихи из «Пепла» (а не из «Золота в лазури»); многие из них были написаны в 1904 году. А. Тургенева, будущая жена поэта, таким образом вспоминала свое первое знакомство с ним и характерную «декадентскую» рецитацию:

Осенью 1905 года в Лоскутной гостинице в Москве, у моей тети Марии Алексеевны Олениной-д’Альгейм, Андрей Белый читал, вернее, пел и пел все выше свои стихи:

А поезд летит, и летит, и летит…

Крылатый поезд уже скрывался за облаками, и можно понять, что пятнадцатилетней девочке, выросшей в деревне, на Пушкине, пришлось спасаться за спиной матери, чтобы скрыть неудержимый смех.

Как опаленные – но каким огнем? – выглядели эти декаденты [Тургенева 1995: 189].

Воспоминания Аси Тургеневой чрезвычайно приблизительны; в троекратное «летит» ее память сократила еще более вызывающий шестикратный повтор «пролетает» из стихотворения «Из окна вагона»:

Поезд плачется. В дали родные

Телеграфная тянется сеть.

Пролетают поля росяные.

Пролетаю в поля: умереть.

Пролетаю: так пусто, так голо…

Пролетают – вон там и вон здесь –

Пролетают – за селами села,

Пролетает – за весями весь…

«Из окна вагона» написано в 1908-м, и читать его у Олениной-д’Альгейм именно в 1905 году Белый не мог; вероятно, тогда он читал что-то другое, но позднее Ася слышала чтение и этого стихотворения. Следует заметить, что декламацию именно этого стихотворения вспоминали и другие мемуаристы – например, К. Чуковский описывал восторженную реакцию публики в Коктебеле, у М. Волошина, летом 1924 года и цитировал 4 строфы (и, в отличие от Аси, цитировал точно, вероятно по книге – хотя по некрасовской ассоциации ошибся в заглавии, назвав стихотворение «Железной дорогой») [Чуковский 1989: 149]. Понятно, что чтение «Из окна вагона» оставалось эффектным номером выступлений Белого на протяжении многих лет.

Сходную картину «декадентской» рецитации и реакции на нее публики рисует Б. Зайцев:

«Литературно-Художественный Кружок» в Москве <…> часто устраивал вечера <…> На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель <…> Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу – вроде как танцует. Читает – поет, заливается.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево – долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствует ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец, почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение…2

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты – присел основательно <…>

Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот, сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы [Зайцев 1995: 21].

Краски воспоминаний А. Тургеневой кажутся даже вторичными по отношению к картине, нарисованной Зайцевым3! Или реакция окололитературной Москвы («дамы помирали со смеху») в самом деле была столь типичной?

Исключительное впечатление произвела декламация Белого на Владимира Пяста:

…в ту пору его стихотворная продукция была не только очень велика, но и очень еще свежа <…> неважно было, какое свое стихотворение говорил Андрей Белый. В устах его каждое произносившееся им стихотворение в те поры (в самом начале 900-х годов) казалось гениальным <…>

Итак, Андрей Белый запевал:

Вчера он простился с конвоем.

Свой месячный пропил расчет, –

А нынче – над вечным покоем,

Пространствами стертый, бредет…

И вдруг все исчезло <…> Раскрывалась безбрежная равнина над крутым левым берегом Волги, пахло комьями свежей земли, а вовсе не этим, несколько приторным и тяжелым воздухом салона, затканного портьерами, продушенного серией духов в огромных склянках… И вот сорвавшийся, «промчавшийся по кручам отвесным» человек «вспенивал свинцовую воду» и растягивался на гладкой поверхности мертвенным лицом, которое «плаксивые чайки лениво задевали крылом», как бы глядя вверх, в серое пасмурное небо [Пяст 1997: 32–33].

Характерно, что, хотя Пяст говорит о 1903 годе, Белого он тоже запомнил читающим «Пепел»; приведенная им строфа контаминирована из двух стихотворений этого сборника – «Бурьян» (1905–1908) и «Беглый» (1906–1908)4, что ритмически удачно, но при внимательном рассмотрении – бессмысленно (если герой только вчера бежал с каторги, то откуда у него уже месячное жалованье?). Запоминались из декадентского чтения музыка строфы и общий смысл – не сюжет, но смысловая тональность. Столь же гипнотическое впечатление производило на Пяста в середине 1900-х годов и чтение Белым своих статей, «изумительных, волшебно-упоительных, приоткрывавших завесу над «тайнами тайн»» [Пяст 1997: 80].

Тип мелодизации, который применялся в этом «декадентском» чтении, заключается в повышении тона на предпоследней стопе и понижении на последней. Можно предположить, что эти особенности авторской декламации стихотворений, написанных классическими размерами русской силлабо-тоники, сохранились и в послереволюционные годы. П. Медведев так описывал манеру чтения Белого в период Вольфилы:

Белый читает стихи – главным образом из «Пепла», цикл о России и отрывки из «Котика Летаева».

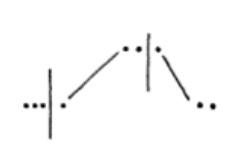

Стихи Белый читает неважно – слишком приподнято, на модернистский манер, однообразно, чересчур выпевая строчки. Голос ведет так:

Это однообразие утомляет [Медведев 1995: 205].

Ту же мелодическую фигуру в чтении Белого подробно описывает в своей классической работе о чтении символистов С. Бернштейн [Бернштейн 1972: 478–479], а в другой статье воспроизводит рисунком [Бернштейн 1927а: 28–31], справедливо добавляя, что эта мелодическая вершина в предпоследней стопе в стихах Белого классических размеров, во-первых, часто дополнительно акцентирована внутренней рифмой, во-вторых, несет в себе эпитет или другое слово, принципиально важное для смысла строфы (зачастую эти подчеркнутые слова вступают в отношения параллелизма, антитезы или иного взаимодополнения). А вот свое другое важное наблюдение Бернштейн совсем не развивает; раскрывая его суждение, сформулируем, что при образовании мелодии важны не стопы, а ударные группы, а их в четырехстопном ямбе, как правило, три, и повышение приходится на вторую стопу, которая чаще совпадает с третьей, чем со второй. Это наблюдение должно быть соотнесено со статистикой ритмических форм ямба (в терминологии Белого – паузных форм, в традиционной – «пропусков ударения» или «пиррихиев»); мало того, понятно, что практика мелодизации при чтении (как мысленном, так и вслух) отчасти и вызвала интерес Белого к этой статистике.

Первая стопа (или начальная ударная группа), по свидетельству Бернштейна, не только ослаблена, но нередко и отделена паузой; это связано с опорой Белого на учение о двух «диподиях» четырехстопного ямба (первой «динамической» и второй «паузной») и на тот общепризнанный факт, что в начале стиха, дальше всего от ударной константы, его метрическая схема наименее стабильна. Если начало строки формируется выбором из повышенного разнообразия вариантов ее словесного наполнения, из первичного формирования ритма, пробивающегося сквозь хаос элементов, то ее вторая часть определяется легато выбранной «паузной формы» («пропуска ударения») или отказа от нее («если первая диподия мускулистее и могучее второй, то вторая теплей и нежней» [Белый 1917b: 30]). Бернштейн приводит примеры из стихотворений «Родине» и «Карма» (сб. «Звезда»), например: «В грома серафических пений, / В потоки космических дней»; однако его примеры можно было бы многократно дополнить другими строфами «Звезды» и «Первого свидания». В этот период слух Белого начинает придавать напевной вершине строки системное значение; Белый начинает метризовать привычный мелодический ход.

Последняя строка строфы, добавляет Бернштейн, может иметь чисто нисходящую интонацию, придающую строфе музыкальную завершенность; либо на протяжении всей строфы от строки к строке понижается тесситура, а новая строфа снова начинается примерно на той же высоте, что и предыдущая [Бернштейн 1972: 509]. Иначе говоря, Белый не только рисовал голосом строчное и строфическое строение стиха, но и наоборот – подсказанным манерой чтения местам придавал твердое, системное место в его строении, согласовывая и чтение со структурой стиха, и структуру с привычками чтения. Это характерно и для его последующих поисков, в которых ослабление традиционного размера и отказ от него означали не уход от стиха, но поиск такой гибкости формы, которая бы позволила снять противопоставление стихотворного и нестихотворного.

В процитированном выше рассказе Пяст пенял на то, что Белый однажды потерял волшебную манеру чтения своих стихов – примерно тогда же, когда стал «портить их переделками». Позднее Пяст повторил эти жалобы в более резкой форме5, и все же их можно было бы счесть только следствием того индивидуального разочарования в кумире, которое нередко случается с неумеренными поклонниками, если бы не было других свидетельств об изменении декламационной манеры Белого.

Так, М. Морозова, в отличие от очарованного музыкой размера Пяста, считала «декадентское» чтение «на манер цыганского романса» милым и забавным, но все же довольно наивным. Тем не менее она заканчивает свое описание так: «Между прочим, я должна здесь упомянуть, что впоследствии Борис Николаевич читал свои стихи совсем по-другому и читал замечательно» [Морозова 1995: 34].

Можно предположить, что изменение манеры авторского чтения было сознательным – на это ссылается и сам Белый в «Воспоминаниях о Блоке»: «Я в те годы непроизвольно пел свои стихи, сбиваясь на цыганский романс, с длительными паузами, повышениями и понижениями голоса» ([Белый 1922a: 60]; на это место ссылается Бернштейн). В поздней редакции Белый пояснял: «Я в годы те пел стихи, очень часто сбивался на цыганский мотив и менял естественность ударения: «Над нами воздушно без-мирный…»» [Белый 1995: 70]. Здесь курсивом показана отделенность первой ударной группы и дефисом – протяженность, замедление клаузулы. Под «изменением естественности ударения» имеется в виду не перенос его на другое место, но отказ от обычной меры его силы в естественной речи (в теоретических работах Белого начиная со второй половины 1920-х ударение рассматривается как «величина, обратная паузе» – сила первого и глубина второй зависят от длины ударной группы)6.

В чем заключалось изменение манеры декламации Белого?

По Бернштейну – прежде всего в ослаблении «мелодического элемента» и в усилении «речевых элементов». Следует, однако, уточнить, что разрушение однообразия мелодического штампа происходило у Белого не как возвращение к актерскому принципу чтения, стремившегося к нивелировке стиха как такового, но как раскрытие многообразных потенциальных возможностей самого стиха.

Например, К. Бугаева, последняя жена поэта, подробнейшим образом описывала, как Белый читал свое любимое стихотворение Е. Баратынского в 1919 или 1920 году, причем его декламация звучала не однообразным напевом, но была наполнена многочисленными смысловыми акцентами:

К тем же годам, что и «Winterreise», может быть немного позднее, относится тема, выражение которой давал Боратынский. Привожу это стихотворение «На что вы, дни», стараясь внешним образом передать интонацию Бориса> Николаевича>.

Недаром ты металась и кипела,

Развитием спеша,

Ты подвиг свой свершила прежде ТЕЛА,

БЕЗУМНАЯ душа!

И, тесный круг подлунных впечатлений

Сомкнувшая давно,

Под веяньем ВОЗВРАТНЫХ сновидений

Ты ДРЕМЛЕШЬ, а ОНО

БЕССМЫСЛЕННО глядит, как утро встанет,

Без нужды ночь сменя,

Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Венец пустого дня!

…Тогда-то с непередаваемой болью начинал выговаривать он Боратынского, подчеркивая острою интонацией отдельные слова и строчки. После глубокой паузы на «ты дремлешь» он обрывал голос в другую, казалось, бездонную паузу: «А оно…» И замолкал надолго, как бы ища нужное слово. И потом, из молчания, сурово и медленно приподымал, точно вздох, точно стон мировой муки Атласа: «бессмысленно… глядит…». Глаза широко открывались, как-то стеклянно вперяясь во что-то; будто с ужасом видели перед собой это неизбежное утро, без нужды сменившее ночь, – сменившее только затем, чтобы, мертвенно повернувшись колесом пустого постылого дня, снова уйти в ту же ночь [Бугаева 2001: 100–102].

Конечно же, это было не публичное «концертное» чтение, но чтение интимное, подчеркнуто смысловое; оно должно было давать отчет в сиюминутном переживании и одновременно показать восхищение тем, что Баратынский так точно его описал7. Но и в нем мы видим, например, что волна смысловой акцентуации постепенно поднимается к предпоследней строфе, достигает в ней кульминации и существенно, но не до нуля, стихает в последней – принцип умиротворяющего последнего аккорда, который ясен в стандартной мелодической фигуре «декадентского» чтения и во многих стихотворениях Белого.

Разрабатываемая Белым в эти годы, в том числе на материале Баратынского, теория «ритмического жеста» предполагает, в отличие от сфокусированного на формах строк периода стиховедческих исследований Белого конца 1900-х – начала 1910-х, именно выделение акцентированных, ритмически доминирующих, и пассивных, малоподвижных строф. Ритмически акцентированные строфы – это как раз строфы, по возможности разнообразящие единый метрический паттерн – например, несистемными паузами (как отмеченные здесь в чтении «бездонные паузы» до и после «а оно»).

Теория ритмического жеста основана на презумпции, что в талантливом стихотворении интонационные подъемы и спады (отмеряемые в основном строфами) – навсегда вложены автором в конкретику строения стиха, наилучшим образом выражая смысл стихотворения – его настоящий смысл, не обязательно равный буквальному, который будет преподносить слушателю чтец актерской школы. Противопоставление буквального смысла, то есть почерпнутого из суммы словарных значений, – с другим, не обязательно совпадающим с ним, вытекающим из конкретики языковой формы, – эстетическим смыслом стиха – есть краеугольный камень теоретических работ Белого этих лет8. «Декадентское» чтение изначально подчеркивало именно второй смысл, и его же (при условии отказа от метрического канона и подчеркивающего его единообразного напева) – должна была отражать другая манера декламации. Подразумевалось, что в идеале «ритмический» смысл должен совпасть с вербальным или вобрать его в себя и, не перестраивая, подчеркнуть, придав новое качество.

Лекции Белого по теории ритмического жеста также не обходились без чтения классики русской поэзии; это чтение, как бы выражавшее результаты исследования, «ритмическую кривую», было их музыкальной кульминацией. Вера Булич вспоминала его доклад в пушкинском семинарии С. Венгерова осенью 1917 года:

…и наконец, как последнее заклинание, уже подводя итоги, уже торжествуя победу ясновидящего и яснослышащего над нами, знающими лишь три земных измерения, Андрей Белый читает стихи. Голос его тих и вкрадчив, как его движения, в нем нет ни пафоса, ни металла, ни богатых модуляций звука, его голос тоже бледно-серых пастельных тонов, но это цвет пепла, под которым тлеют угли, – и он творит чудеса, он преображает стих, вливая в него свое горячее дыхание, созвучное тайной мелодии ритма [Булич 2005: 67].

Очень сходное описание чтения русской классики, разобранной по «кривой» на лекции весной 1917 года, оставила и М. Жемчужникова. Белый читал «Фонтан» Тютчева, «Я помню чудное мгновенье…» Пушкина, «Русалку» Лермонтова, танцуя и активно жестикулируя, словно впервые открывая благодарной слушательнице школьную классику и насыщая ее жизнью [Жемчужникова 1988: 18].

В подробном описании Вадима Андреева (1923) мы встречаем декламацию того же типа, о котором писала К. Бугаева. Белый в том числе прочел для публики свое любимое стихотворение Баратынского, и это было действительно «концертное» чтение; по реакции Андреева видно, что и общая эмоциональная тональность была той же, и акцент на «а оно» имел место:

Нам удалось устроить «вечер» с Андреем Белым <…> Бродский попросил Андрея Белого прочесть любимое стихотворение. Борис Николаевич прочел два: «На что вы, дни!» Баратынского и «Скифов» Блока <…> Только чтение Андрея Белого открыло мне всемирную величину поэта, увидевшего абсолютную пустоту небытия, повторявшего, как Екклезиаст: «Кто умножает знания, умножает скорбь». Соединение звука слова с неожиданными и всегда точными жестами рук, движениями подхваченного танцем тела могло вызвать или улыбку, или ужас, – во мне вызвало ужас <…>

Затем Андрей Белый прочел «Скифов». Он отступил в глубину комнаты, сжался, как перед прыжком, но голосом твердым и громким произнес: «Мильоны – вас…» – и вдруг бросился вперед: «Нас тьмы, и тьмы, и тьмы…» Слова отделялись паузами, как будто он каждый раз преодолевал препятствие. «Попробуйте, сразитесь с нами…» Руки, множась, как крылья у шестикрылого серафима, взлетают над головой и внезапно исчезают, – выкинутые вперед, они превращаются в два смертоносных копья. «Да, скифы… – большая пауза, удар: – мы!..», «да, азиаты, – второй удар, – …мы!» Копья исчезли, только глаза озаряют всю комнату нестерпимым блеском: «…с раскосыми… и…» Длинная пауза – и громогласно: «жадными… очами».

…Мы вышли вместе <…> Мы шли молча и уже подходили к пансиону, когда я наконец решился спросить его:

– Борис Николаевич, а какое стихотворение ваше собственное вы любите больше всех?

Твой ясный взгляд: в нем я себя ловлю,

В нем необъемлемое вновь объемлю.

Себя, отображенного, люблю.

Себя, отображенного, приемлю.

«Бежал. Распростился с конвоем. / В лесу обагрилась земля. / Он крался над вечным покоем, / Жестокую месть утоля» («Беглый»).[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Статья в PDF

Полный текст статьи в формате PDF доступен в составе номера №4, 2018

Литература

Андреев В. Л. Из повести «Возвращение в жизнь» // Воспоминания об Андрее Белом / Сост. В. М. Пискунов. М.: Республика, 1995. С. 288–304.

Андрей Белый и антропософия / Публ. Дж. Малмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 9. М.: Феникс, 1992. С. 328–489.

Белый Андрей. Жезл Аарона // Скифы. Сборник 1й. Пг.: Революционный социализм, 1917а. С. 155–212.

Белый Андрей. О ритмическом жесте 1917b> // ОР РГБ. Ф. 25. К. 4. Ед. хр. 1.

Белый Андрей. Кризис жизни. СПб.: Алконост, 1918а.

Белый Андрей. Кризис мысли. СПб.: Алконост, 1918b.

Белый Андрей. Кризис сознания 1920a> // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 65.

Белый Андрей. О ритме // Горн. 1920b. № 5. С. 11–19.

Белый Андрей. Воспоминания о Блоке // Записки Мечтателей. 1922а. № 6. С. 22–34.

Белый Андрей. Глоссолалия. Берлин: Эпоха, 1922b.

Белый Андрей. После разлуки: Берлинский песенник. Пг.; Берлин: Эпоха, 1922c.

Белый Андрей. Слово, как орган творчества. Лекция, 1925> // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 87.

Белый Андрей. О слове. Лекции для ГосТИМа, 1927> // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 87.

Белый Андрей. Маски. М.: ГИХЛ, 1932.

Белый Андрей. Мастерство Гоголя. М.: ОГИЗ, 1934.

Белый Андрей. Как мы пишем // Белый Андрей. Проблемы творчества. М.: Советский писатель, 1988. С. 170–179.

Белый Андрей. Воспоминания о Блоке. М.: Республика, 1995.

Белый Андрей. История становления самосознающей души // Белый Андрей. Душа самосознающая / Сост. Э. И. Чистяковой. М.: Канон+, 1999. С. 92–108.

Белый Андрей. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере / Сост., подгот. текста, коммент. И. Н. Лагутиной, М. Л. Спивак. М.: Республика, 2000.

Белый Андрей. Ритм как диалектика и «Медный всадник» / Вступ. ст. Д. О. Торшилова; подгот. текста, коммент. Е. В. Глуховой, Д. О. Торшилова. М.: Дмитрий Сечин, 2014.

Белый А., Иванов-Разумник Р. В., Штейнберг А. З. Вольная Философская Ассоциация. LХХХIII открытое заседание. 28 августа 1921. Памяти Александра Блока. Томск: Водолей, 1996.

Берберова Н. Н. Из книги «Курсив мой» // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 326–340.

Бернштейн С. И. Стих и декламация // Русская речь: Сборники, издаваемые Отделом словесных искусств: Новая серия. Вып. 1. Л. >,1927а. С. 7–41.

Бернштейн С. И. Эстетические предпосылки теории декламации // Поэтика. Л.: Academia, 1927b. C. 25–45.

Бернштейн С. И. Голос Блока / Публ. А. Ивича и Г. Суперфина // Блоковский сборник II: Труды Второй научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1972. С. 454–525.

Бугаев Н. В. Основы эволюционной монадологии. М.: Типолитогр. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1893.

Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и коммент. Дж. Малмстада. СПб.: Изд. Ивана Лимбаха, 2001.

Бугаева К. Н. Дневник 1929 года / Предисл. Е. В. Наседкиной; подгот. текста и примеч. Е. В. Наседкиной и Е. Н. Щелоковой // Лица. Биографический альманах. 2002. № 9. С. 116–261.

Булич В. Четвертое измерение. Памяти Андрея Белого / Публ., вступ. ст. Н. Башмакофф // Наше Наследие. № 75–76. 2005. С. 65–69.

Верховский Н. Ю. Книга о чтецах. М.: Искусство, 1950.

Гаген-Торн Н. И. Memoria / Сост., предисл., послесл. и примеч. Г. Ю. Гаген-Торн. М.: Возвращение, 1994.

Гаспаров М. Л. Об одном неизученном типе рифмованной прозы //Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллин: Ээсти раамат, 1982. С. 154–159.

Гаспаров М. Л. Белый-стиховед и Белый-стихотворец // Андрей Белый. Проблемы творчества / Сост. Ст. Лесневский, Ал. Михайлов. М.: Советский писатель, 1988. С. 213–221.

Гаспаров М. Л. Русский стих: Учебный материал по литературоведению. Даугавпилс: Даугавпилский педагогический ин-т, 1989.

Голоса, зазвучавшие вновь. Записи 1908–1950 гг. / Сост. Л. Шилов. М.: Гос. лит. музей, 2003.

Гуль Р. Б. В чужом воздухе // Воспоминания об Андрее Белом / Сост. В. М. Пискунов. М.: Республика, 1995. С. 283–287.

Жемчужникова М. Н. Воспоминания о московском антропософском обществе // Минувшее. № 6. Париж, 1988. С. 58–69.

Зайцев Б. И. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 18–30.

Каидзава Х. Идея прерывистости Н. В. Бугаева вранних теоретических работах А. Белого иП. Флоренского // Москва и «Москва» Андрея Белого / Отв. ред. М. Л. Гаспаров, сост. М. Л. Спивак, Т. В. Цивьян. М.: РГГУ, 1999. С. 29–44.

Какинума Н. «Котик Летаев» Андрея Белого: влияние языка на развитие формы познания мира // Андрей Белый: Публикации. Исследования / Ред.-сост. А. Г. Бойчук. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 235–252.

Кузьмин Н. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 495–501.

Лавров А. В. Ритм и смысл. Заметки о поэтическом творчестве Андрея Белого // Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. Т. I / Изд. А. В. Лавров, Дж. Малмстад. СПб.; М.: Прогресс-Плеяда, 2006. С. 5–40.

Малмстад Дж. «Муки слова». Очерк истории формирования и публикации стихотворных книг Андрея Белого // Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. 2006. С. 41–77.

Медведев П. Н. Из встреч с Андреем Белым // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 204–207.

Морозова М. К. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 31–50.

Наседкина Е. Н. Руки, жесты и прическа: Андрей Белый в автошаржах и рисунках современников // Андрей Белый: автобиографизм и биографические практики / Ред.-сост. К. Кривеллер, М. Л. Спивак. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 163–203.

Пяст В. В. Театр слова и театр движения // Искусство старое и новое / Ред. К. Эрберг. СПб.: Алконост, 1921. С. 75–85.

Пяст В. В. Встречи / Сост., вступ. ст., науч. подгот. текста, коммент. Р. Тименчика. М.: НЛО, 1997.

Силард Л. «Новая математика» и «философия математики» вИстории становления самосознающей души: Аспекты аритмологии икомбинаторики // Russian Literature. 2011. Vol. 70. № 1–2. P. 137–157.

Степун Ф. А. Памяти Андрея Белого // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 162–186.

Томашевский Б. В. Стих и язык. М.; Л.: ГИХЛ, 1959.

Торшилов Д. О. Об истории книги // Белый Андрей. Ритм как диалектика и «Медный всадник». 2014. С. 291–334.

Тургенева А. А. Андрей Белый и Рудольф Штейнер // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 187–203.

Хан А. А. Потебня и А. Белый // Андрей Белый: Мастер слова –искусства – мысли / Ред. Дж. Малмстад. Париж: Bergamo, 1991. С. 135–151.

Ходасевич В. Ф. Андрей Белый // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 51–73.

Цветаева М. И. Пленный дух // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 236–282.

Чуковский Н. Литературные воспоминания. М.: Советский писатель, 1989.

Шилов Л. А. Голоса, зазвучавшие вновь. Записки архивиста-шестидесятника. М.: Булат, 2004.

Штейнберг А. З. Друзья моих ранних лет (1911–1928) / Подгот. текста, послесл., примеч. Ж. Нива. Париж, 1991.

Эйхенбаум Б. М. О камерной декламации // Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л.: Советский писатель, 1969. С. 512–541.

Эренбург И. Люди. Годы. Жизнь // Воспоминания об Андрее Белом. 1995. С. 341–347.

Goethe J. W. Wahrheit und Dichtung. 4 Theil, 16 Buch. Berlin, 1878.

Janecek G. Rhythm in prose: The special case of Bely // Andrey Bely: A critical review / Ed. by G. Janecek. Lexington: University of Kentucky Press, 1978. P. 90–103.